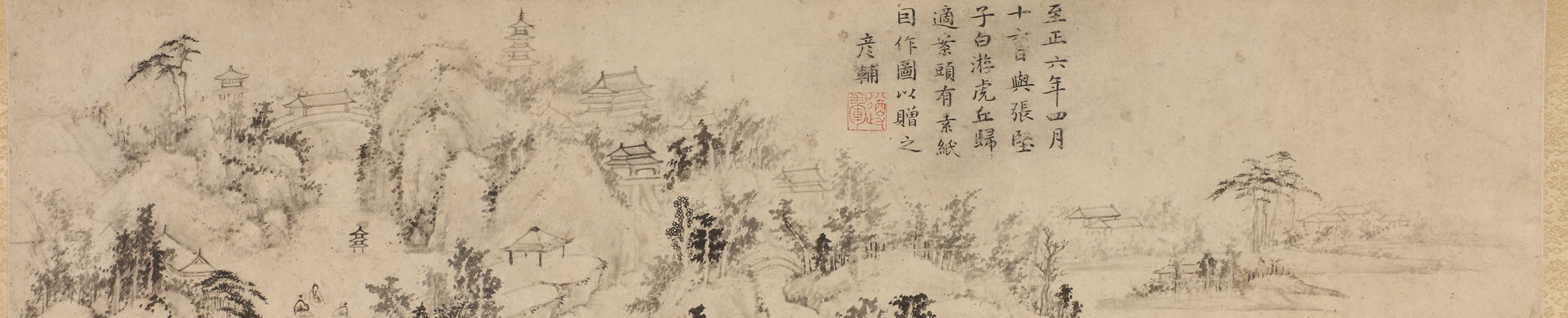

元郑元祐行楷华孝子祠记册

纸本。48开。每开尺寸不一。

郑元祐行楷《华孝子祠记》,7开。郑元祐(1292-1364),字明德,处州遂昌(今浙江丽水遂昌)人。诗文颇负盛名,学者称遂昌先生。侨居吴中近四十年,在吴中士人中影响很大。有文集《侨吴集》。本篇未收入《侨吴集》,属佚作。据文字内容看,略有不全,应有数字遗漏。

华孝子,即无锡华氏先祖华宝。东晋义熙末,华宝年八岁,其父豪将成戍长安,谓宝曰:“须我还,当为汝上头。”长安陷,父殁。宝奉父言,终老未婚冠,世称孝子。南齐高帝萧道成于建元三年(481)赐华氏故宅“孝子”匾额。《南齐书》卷五十五、《南史》卷七十三为之立传。为彰其孝行,唐时于惠山二泉亭华宅故址华坡建“华孝子祠”,内塑华宝像,童髻长须。北宋时华宝后裔徙居汴京,至南宋初才回迁至无锡隆亭,故宋代“华孝子祠“改为“陆子祠”。至元代,又改为“三贤祠”。据华氏宗谱记载,华氏后裔曾于元至治间(1321-1323),在二泉之东另置土地,重建“华孝子祠”。该祠元末被毁,由裔孙修复,不久又废。现存“华孝子祠”建筑,始建于明。

从此册郑元祐《华孝子祠记》内容来看,郑氏所记之祠并非元时华氏后裔重建之祠。记中称,此祠乃吴人王文质率里人捐资修建,修建理由是:“寺(指惠山寺)既孝子故居,更今千有余年,寺祠享以报施者迹相接,而孝子祠祀乃独缺焉,非所以章孝行尊先民也。”据元王仁辅《无锡县志》所录元代高明(1305-1359,温州瑞安人,至正五年进士)《华孝子故址记》:“惠山寺之东偏,当泉水之上,有三贤祠。按志书,今祠址华孝子所居宅也。初,祠久废,吴人王彬始复创建。既成,则以三贤事刻诸石,且曰:初实孝子故居。”吴人王彬与吴人王文质,应为同一人。因此,郑氏所记由吴人王文质倡修的“华孝子祠”,是位于华宝旧址的唐“华孝子祠”,亦即宋“陆子祠”,而建成后则更名为“三贤祠”。陆子祠”在末宋代即由惠山寺僧代为管理,与郑文所称“寺既孝子故居”之说相合。

郑元祐为元代著名书家,因幼时伤右臂,以左手写字,能书多体,尤以行楷佳。其文其书皆妙,与“馆阁体”迥异,备受吴地士人推崇。吴中碑碣序文之作多出其手,本册即是一例。观其书作,结字及笔画处理有鲜明的个人风貌,气息古朴,带有浓郁的文人特质。元代书法墨迹存世较少,本册保存完好,传承清晰,具有十分珍贵的文物价值、艺术价值和史料价值。

是册由稽璜题首,作楷书“华孝子祠记”五字。嵇璜(1711-1794),字尚佐,,晚号拙修,无锡人。雍正八年(1724)进土,历任日讲起居注官、翰林院侍读学士,通政司副使、都察院右佥都御史等职。

册后附明清人题跋34开,题跋者多为明清二代进士出身的著名官员,也有书画名家。明人如蓝田、曹怀、杨一清、华云、周天球(文徵明弟子,著名书画家)等。清人有刘嗣绾(嘉庆进士,曾主东林书院)、钱仪吉(嘉庆进士)、董国华(嘉庆进士)、江之纪(道光进士,官无锡知县)、韦光黻(工书)、吴廷琛(嘉庆进士)、吕耀斗(道光进士)等。近人有俞复、方还、孙揆均、吴敬恒、唐文治等,皆一时名流。氏后商华文川亦有跋。

后华绎之之子华仲厚、华叔和、华季平兄弟三人,将华绎之所藏华氏家族资料无偿捐献给家乡无锡博物院。