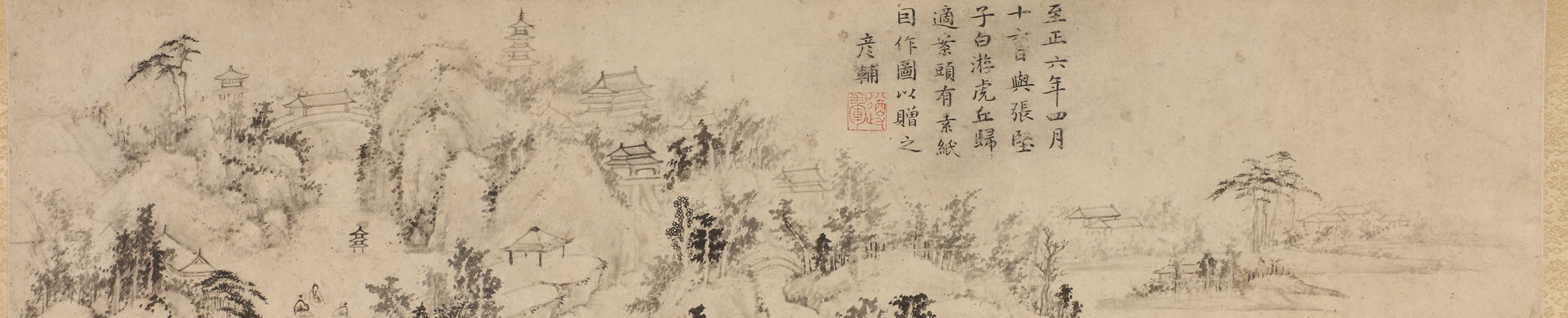

在线微课|繁华印迹·粮储遗风①

无锡,这座被太湖与运河滋养的城市,不仅拥有“鱼米之乡”的温润底色,更蕴藏着“四大米市之首”的商业传奇。从汉唐零星交易到明清粮船如梭,从皇家漕运枢纽到全国加工中心,无锡米市的崛起是地理、时代与智慧共同谱写的历史篇章。今天,让我们一起解锁这座“天下粮仓”的繁荣密码。

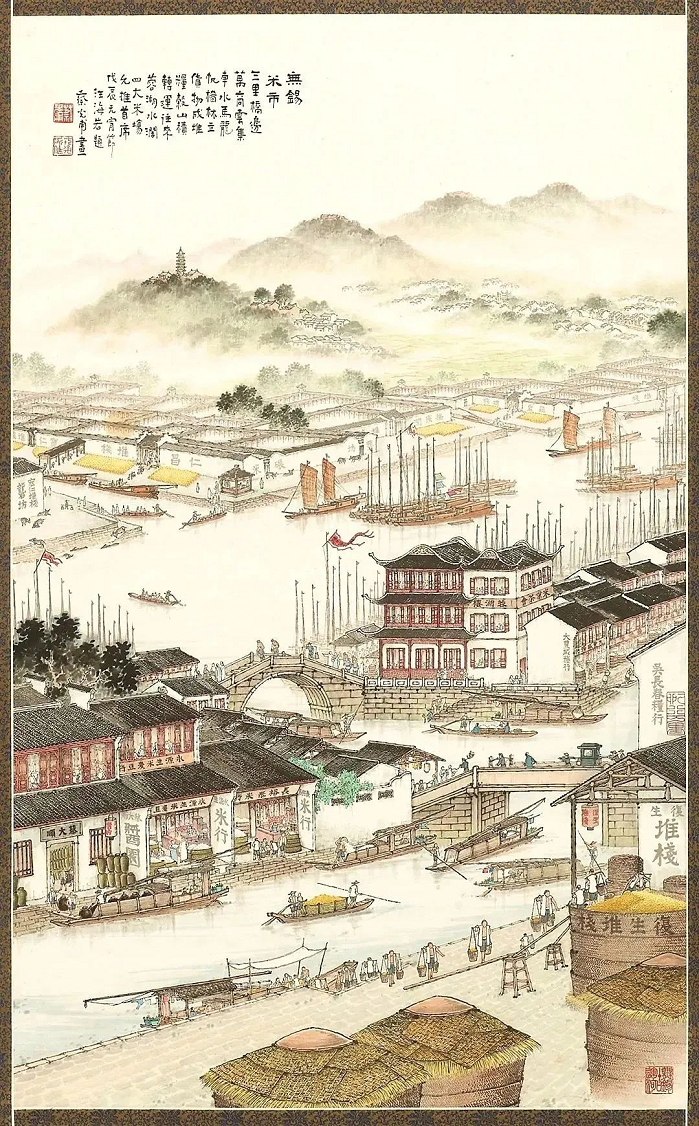

《无锡古运河米市图轴》(蔡光甫绘)

溯源:从泰伯遗风到运河枢纽

无锡米市的历史源远流长,据《创建积余堂记》碑文记载,泰伯奔吴、教民农耕,为稻米种植奠定了基础。早在汉唐时期,无锡米豆业已有发展;元代贞元年间,为便利存储和转输漕粮,官府在无锡建立亿丰仓,“置仓无锡,以便海漕”,因此无锡成为了“官方粮食中转站”,吸引了大批粮商聚集于此,初步形成了“乡货聚城,城货转漕”的流通雏形。

明代,无锡米市迎来第一次爆发。农业技术的进步让无锡良田扩至 149 万亩,水稻亩产从 50 斤升至 200 斤,巅峰时可达 800 斤,为米市提供了充足的货源;永乐帝迁都北京后,漕粮北运需求激增,无锡坐拥运河、太湖、长江交汇之利,成为无可替代的漕运枢纽。朱元璋更是钦定年贡千石无锡精米,这份“皇家订单” 犹如金字广告,让无锡的“米码头”声名鹊起。至万历年间,无锡之米与苏杭之币、淮扬之盐、温州之漆器等齐名,冠绝一时。

鼎盛:漕运黄金时代的“天下粮仓”

清代是无锡米市的鼎盛时期,尤其是乾隆年间,粮食吞吐量达到七八百万石,而到了光绪年间,更是增至 800 万至 1200 万石,足以支撑数千万人的口粮需求。这一繁荣景象的背后,是多重优势的叠加效应。

1.天选之地:水陆双枢纽

无锡的水运网络堪称天选之地,尤其在铁路兴起后,这一优势愈发显著。1908年沪宁铁路通车,无锡升级为水陆“双料枢纽”,货物川流不息。交通格局的变革推动米市从南门伯渎港北迁至北塘三里桥——这里运河宽阔可泊千石粮船,沿岸仓库林立,无锡米市迅速崛起,成为全国最大粮食交易街区。至宣统二年,仅此两地粮行就达81家,占据无锡八段米市近六成份额。

2.政策引擎:漕粮折银

清光绪年间,清廷明令全国漕粮折银征收,并指定无锡为江浙两省漕粮采办地。漕粮采办带动了米粮的商品流转,无锡由此成为“产者输之,购者集之”的区域性米粮中心市场,与安徽芜湖、江西九江、湖南长沙并称为中国“四大米市”。在全国四大米市中,无锡无论从粮食集散总量、粮油加工能力,还是米行、堆栈的数量上,均独占鳌头,成为中国“四大米市”之首。

(图源网络,权侵删)

参考文献:

《历史照亮未来——全国四大米市之首“无锡米市”钩沉 》 —— 梁溪区档案史志馆

《运河与漕粮繁荣了“无锡米市”》 —— 周炎运