在线微课|江南茶事美学——茶室荟(壹)

大唐盛世,四方来朝,威仪天下。茶,就在这个历史背景下,由一群出世山林的诗僧与遁世山水间的雅士,开始了对中国茶文化的悟道与升华,从而形成了以茶礼、茶道、茶艺为特色的中国独有的文化符号。至宋代,茶席不仅置于自然之中,宋人还把一些取型捉意于自然的艺术品设在茶席上,而插花、焚香、挂画与茶一起更被合称为“四艺”,常在各种茶席间出现。而在明代茶艺行家冯可宾的《茶笺·茶宜》中,更是对品茶提出了十三宜:无事、佳客、幽坐、吟咏、挥翰、徜徉、睡起、宿醒、清供、精舍、会心、赏览、文童,其中所说的“清供”、“精舍”,指的即是茶席的摆置。本文将为大家介绍何为“茶室”、介绍廖宝秀老师眼中深受江南茶事美学影响的乾隆皇帝的茶室风格,最后展示在《茶室荟》课堂中茶道表演环节的互动体验照片,带领读者朋友们领略茶文化的魅力。

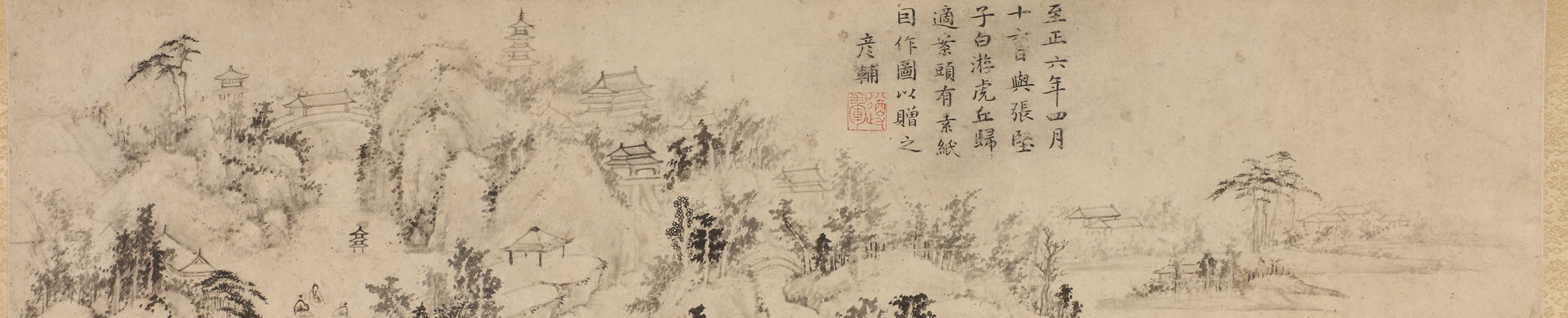

明文嘉《二泉图卷》(局部),无锡博物院藏

什么是茶室?

现代人将喝茶的地方称为“茶室”,在古代人们将与茶事有关的建筑称为“茶舍”。关于茶舍,历史上有以下记载。

1.唐代宜兴采造贡茶处

《宜兴县志》:“茶舍,旧在罨画溪,去湖汉一里。唐代李栖筠守常州,有僧献阳羡佳茗,陆羽以为芳香冠绝地境,可供尚方,始贡万两,置舍洞灵观,韦交卿徙兹地。”

2.制茶房舍

唐代皮日休《茶中杂咏·茶舍》诗:“乃翁研茗后,中妇拍茶歇。相向掩柴扉,清香满山月。”

3.烹茶供客之所:“茗舍”

明代吴应箕《南都纪闻》:金陵栅口有五柳居,万历戊午年(1618),一僧赁开茶舍,宜壶锡瓶,时以为极汤社之盛。”

4.茶人居所

唐代皮日休《茶舍诗》曰“阳崖忱自屋,几日嬉嬉活,棚上汲红泉,焙前煎柴蕨,乃翁研茶后,中妇拍茶歇,相向掩柴扉,清香满山月。”诗词描写出茶舍人家焙茶、研(碾)茶、煎茶、拍茶辛劳的制茶过程。

乾隆竹炉山房茶舍与茶器陈设

在上个月的锡博讲坛讲座中,著名茶文化研究学者廖宝秀老师带领观众们走进乾隆皇帝的茶室,细致、全面、深入地为我们解读了“乾隆竹炉山房茶舍与茶器陈设”,下面为读者朋友们提炼了廖宝秀老师眼中的乾隆皇帝的茶室设计和茶器陈设呈现出什么样的特色。

清高宗乾隆皇帝(1711-1799)爱好文人文化,在品茶艺术方面颇受影响,他对茶的追求,在中国茶史上无人能出其右。他虽无茶事专著,但对茶诗、茶画、茶具、茶室陈设的投入,可谓历代帝王之冠,甚至超越历代名家、茶人。

《乾隆帝写字像》轴,清,绢本,设色,纵100.2厘米,横95.7厘米。