与《清 任颐雉鸡玉兰图轴》的初见

在“金匮遗珍——无锡博物院典藏精品文物展”的展厅中,小编停下脚步,与一幅清雅生动的画作悄然相遇——清 任颐雉鸡玉兰图轴。那一刻,仿佛时间静默,唯有画中雉鸡灵动的眼神与玉兰含露的姿态,轻轻叩击心扉。

清 任颐 雉鸡玉兰图轴 纸本设色

国家二级文物

纵136cm 横31.5cm

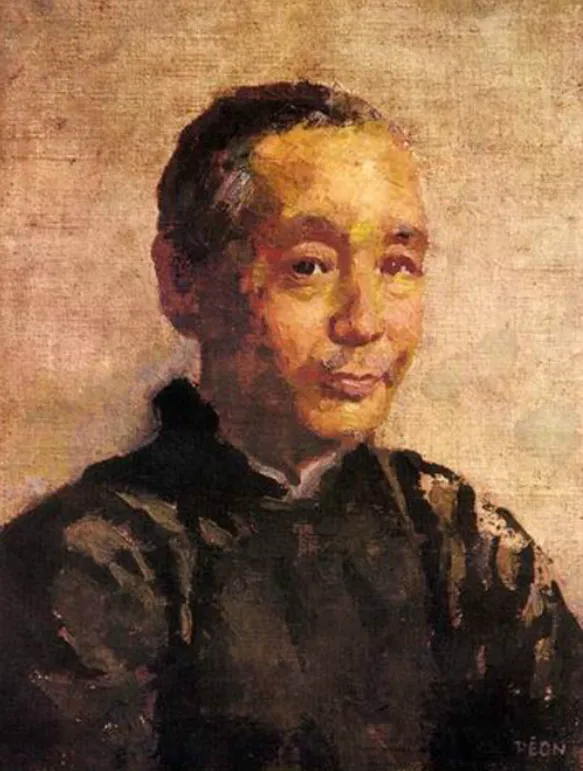

任颐(1840-1896),即任伯年,初名润,字次远,号小楼,后改名颐,字伯年,别号山阴道上行者、寿道士等,以字行,浙江绍兴府山阴航坞山(今杭州市萧山区瓜沥镇)人,清末著名画家。

徐悲鸿绘《任伯年油画肖像》

徐悲鸿纪念馆藏

这位清末画坛的巨匠,出身民间画工,师从任熊、任薰,在”海上四任”的艺术脉络中,既承袭了民间艺术的鲜活生命力,又吸收了文人画的雅致格调,更主动融入西洋画的速写、设色技法。以笔为媒,融贯中西,贯通雅俗,让他的作品在笔墨韵味之外,多了一份百姓能读懂的生活气息。

《雉鸡玉兰图轴》正是这种”雅俗共赏”的典范。雉鸡绒毛疏密有致、蓬松灵动,纤毫如生却无刻意之迹;枝干则以苍拙随性的笔意疾扫而成,枯笔飞白间暗藏劲健生命力;玉兰以浅蓝色轻轻敷染,清冷如玉,素雅出尘,与雉鸡头顶的那一抹幽兰彼此呼应,相映成趣。整幅画面素洁明净,却因这若有如无的蓝,顿生灵动之气,仿佛一瞬之间,自然生机就被永恒定格于纸本之上。

玉兰在中国传统意象中,向来象征高洁与坚贞。任颐笔下的玉兰,枝干苍劲却不张扬,花瓣舒展却不媚俗,依稀可见《楚辞》中”朝饮木兰之坠露兮”的君子风骨。任颐有意弱化娇艳之色,强调枝干历经风霜而依旧挺拔的品格,仿佛呼应了晚清文人于乱世中对”坚守”的无声告白。

雉鸡羽色斑斓、仪态优雅,是传统花鸟画中象征祥瑞的题材。此画占据C位的雉鸡眼神炯炯,神采奕奕,头顶一抹帅气的蓝色,仿佛下一刻便会振翅而动。玉兰与雉鸡的组合,既流露出对自然生命的礼赞,亦是对高雅品格的诗意寄托。

欢迎来无锡博物院”金匮遗珍”展一睹真迹,感受任伯年笔下的生命之力与文人意趣。静看玉兰依旧如玉,稚鸡依旧如生;看一场穿越百年的雅俗对话,如何在此刻,与你悄然相认。