在线微课|万物由来之茶韵悠长

江南烟雨萦绕中,无锡惠山脚下的惠山泉已流淌千年。唐代茶圣陆羽踏遍山河,为这汪清泉勘定“天下第二”的美名;历代文人墨客慕名而来,取泉煮茶、临泉题字,让清泉与墨香相映,沉淀为无锡最温润的文化印记。灵秀山水孕育出清雅名茶,甘冽泉水冲泡出醇厚茶韵,酿就“好水配好茶”的千年佳话。今天,就让我们循着历史的脉络,解锁无锡茶文化里的时光密码。

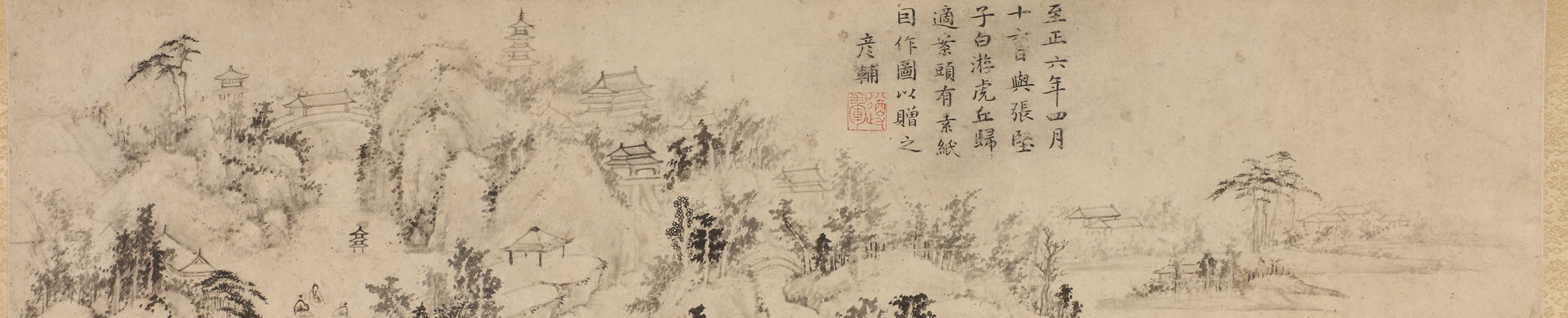

文徵明《惠山茶会图》

01.茶之源:从神农百草到华夏佳饮

相传神农氏为寻治病草药,“日遇七十二毒,得荼而解之”,此“荼”即茶的古称。野生茶树鲜叶偶然落入沸水,煮出的茶汤清香宜人,还有解毒祛疾之效。在医疗匮乏的古代,茶成了备受珍视的“天然良药”,这一发现为茶的传播埋下种子。

《华阳国志-巴志》

西周至东周时期,人们已经开始人工种植茶树了。不过那时候,茶是用来吃的,有的直接嚼叶子吃,有的将茶叶放进汤里,还有的直接把茶叶和粮食一起煮“茶粥”。尽管茶叶产量有所提升,但在等级森严的社会体系下,茶依旧是稀缺珍品,常作为“贡品”进献君王诸侯,或用于祭祀天地祖先、礼待贵宾,成为身份与礼仪的独特象征。

西汉《僮约》

秦汉时期,茶从贡品逐渐走向民间。秦统一六国后,全国交通网络完善,茶借漕运与商道从巴蜀向中原广泛传播,人们的用茶方式也发生变化,不再单一地吃茶,而是更多将其当作饮品,同时茶的药用价值依旧被重视。随着饮茶需求增长,四川、湖北等地出现专门茶园,茶叶正式成为流通商品。为解决新鲜茶叶储存运输难题,古人发明蒸晒压饼工艺,将茶叶制成“茶饼”,既延长保质期又便于携带。

02.茶之盛:唐宋风雅与明清革新

唐代是中国茶文化的第一个鼎盛时期,唐人饮茶,名曰“煎茶”。先将茶饼烤热碾碎,制成细腻的茶末,再放入锅中煮沸,还可根据喜好加入盐、姜、橘子皮等调味。然而,茶圣陆羽却钟情于茶叶的天然本味,最多仅加少许盐以调其味。他在《茶经》中倡导清饮之法,推崇茶汤的本真之味。此后,唐人饮茶开始追求茶汤原味,为茶道的兴起奠定了坚实基础。

《萧翼赚兰亭图》局部

宋代的饮茶方式上升到了审美的高度,他们在茶饼上装饰了很多龙凤的花纹,十分精致,叫做“龙凤团茶”。“点茶”成为主流饮茶方式,人们将茶末放入碗中,注入少量热水调成糊状,再用特制的“茶筅”快速搅拌,使茶末与水充分融合,形成细腻洁白的泡沫。点茶时,泡沫的洁白度、持久度成为衡量技艺高低的标准,文人雅士常以点茶为乐,比拼茶艺、吟诗作对、挥毫作画,饮茶成为一件雅致非凡的社交活动,堪比如今的“茶艺游戏”。

宋 刘松年《撵茶图》

明清时期,茶迎来了重大革新,“废团改散”成为趋势。人们不再制作茶饼,而是将茶叶直接晒干、烘干,制成散茶。这种饮茶方式极为简便,只需取适量茶叶放入杯中,冲入滚烫的开水,静置片刻即可饮用,如同我们如今熟悉的泡茶方法。散茶的普及让饮茶变得更加便捷,迅速风靡全国,饮茶不再是贵族文人的专属,而是深入寻常百姓家,成为全民喜爱的生活习惯。

03.茶之缘:无锡山水间的千年羁绊

无锡惠山泉的成名,离不开茶圣陆羽的慧眼识珠。用惠山泉泡茶,能最大程度激发茶叶的鲜香,使茶汤醇厚回甘、香气持久,自古便是文人墨客煮茶吟诗的胜地。唐代诗人李绅曾赋诗“惠山书堂前,松竹之下,有泉甘爽,乃人间灵液”,盛赞其水质之优;宋代苏轼更是在品饮之后挥毫写下“独携天上小团月,来试人间第二泉”的千古名句,让惠山泉的美名传遍天下。

惠山泉

好水配好茶,无锡得天独厚的自然环境,孕育出了多款闻名遐迩的名茶。太湖翠竹便是其中的代表,其茶叶形似翠绿的小竹,尖细挺拔、色泽碧绿透亮,宛如太湖边的一抹青绿。冲泡后,茶汤呈淡绿色,清香扑鼻,滋味鲜爽甘甜。入口瞬间,仿佛能呼吸到太湖边的清新空气。

无锡毫茶则以“毫毛满披”为特色,茶叶表面布满细密的白色小绒毛,如同披上了一层薄薄的白纱,精致动人。冲泡后的无锡毫茶,茶汤清澈明亮,香气清新淡雅,滋味鲜醇回甘,每一口都饱含着山林的灵气。

阳羡雪芽是无锡宜兴的名茶珍品,“阳羡”乃是宜兴的古称,其茶名是根据苏轼“雪芽我为求阳羡”诗句而得之。阳羡雪芽条索紧直有锋苗,色泽翠绿显毫。香气清雅,滋味鲜醇,汤色清澈明亮,叶底嫩匀完整。宜兴不仅产好茶,更是著名的“紫砂壶之乡”,用透气性极佳的紫砂壶冲泡阳羡雪芽,能更好地锁住茶香,让滋味愈发醇厚,成为茶友们的不二之选。

茶,它见证了历史的变迁,承载了文人的情怀,融入了百姓的生活。千年惠泉遇上无锡名茶,传统技艺碰撞现代生活。不妨闲暇之余,泡一杯茶,在清香回甘中,感受这份跨越千年的时光味道。

(图源网络,权侵删)

参考文献:

《万物由来茶的由来》崔蕊霞

《茶的历史演变及文化传承 》赵楚阳

《从饮茶到茶饮》许昊杰