新展预告|别再只看清宫剧!解锁晚清聊天记录

晚清70年,

新旧鼎革,

社会剧变。

信札作为独特文献,

记录了这一时期的复杂面貌。

当走进这个展,你能看到什么?

是晚清时代巨变中,个体生命与家国命运交织的群体性记忆;

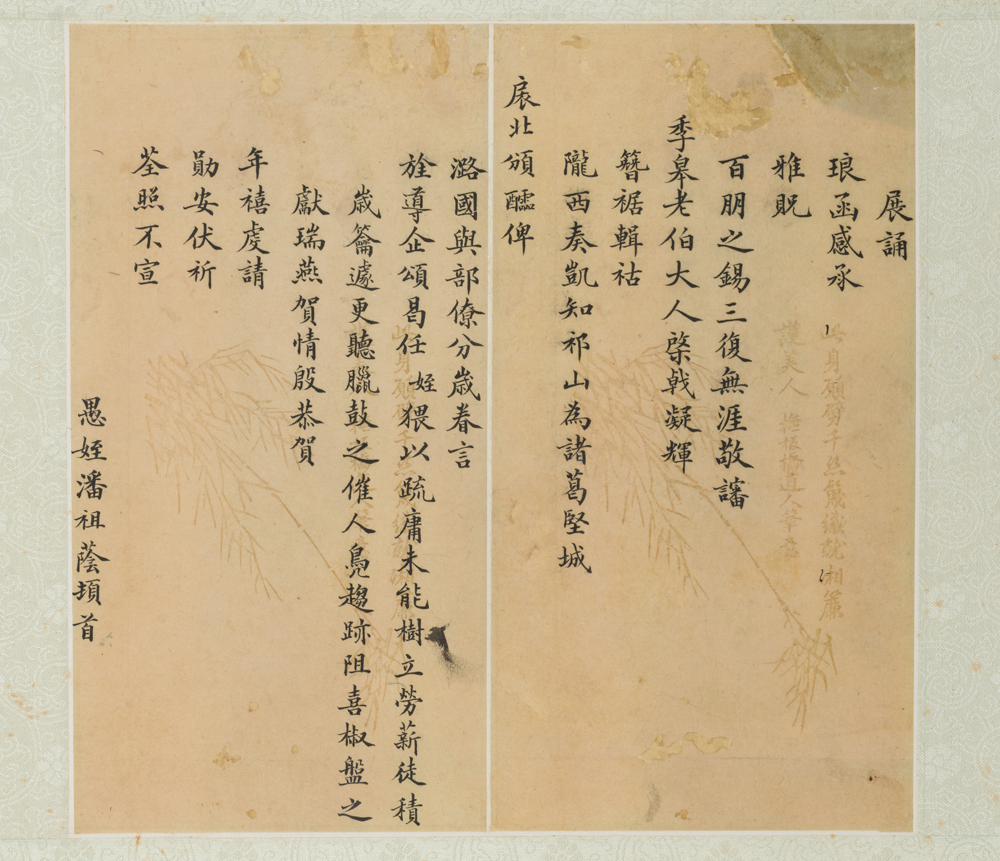

潘祖荫信札

19世纪70年代,清政府已然面临 “东西互犯” 的严峻局面。清政府做出了“塞防优先,海防兼顾”的艰难抉择。在抗击外敌的斗争中涌现出一批像左宗棠、刘铭传、冯子材这样的杰出将领。

潘祖荫是晚清金石收藏大家、重臣,此信札是潘祖荫写信给左宗棠祝贺他西征凯旋归来,信中以典雅辞藻对收信人表达敬重,盛赞收信人如诸葛般建立功勋……(这情绪价值给到位了)

是知识精英群体也要为了“柴米油盐”操碎了心,更何况普通老百姓;

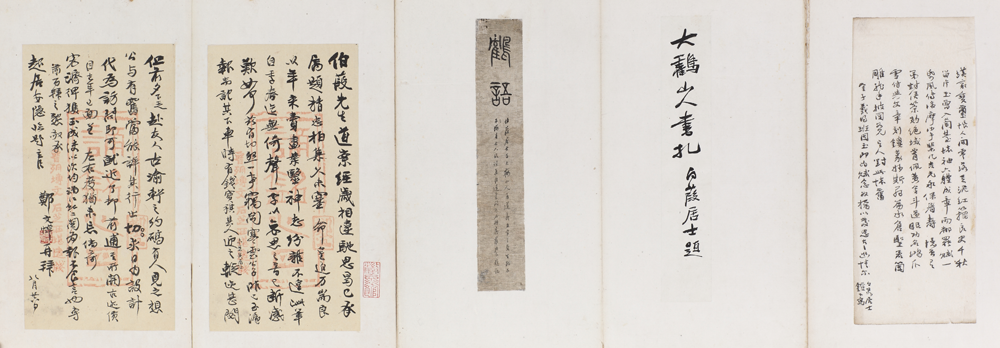

郑文焯信札册

郑文焯(1856—1918),字俊臣,号小坡,晚清四大词人之一,在书画、金石、音律等方面都有极高的造诣。

当盛时公子成为遗旧,日用之费仍非常人之况,以至于这位名家也落入了经济困窘的泥淖,晚年几乎依靠出售字画和家族旧藏维生。奋力挥毫不再是情趣使然,而是“迫于饥冻”“博润赀以赡妻子”的生存实际。

整册信札中,一半是郑文焯在托友人出售所藏古物、催讨旧债或替儿子求职、为敛妻求助,就连赴宴应酬、读诗品画也常常带着“求善价而沽之”的经济目的。(这要搁现在,直播卖货走起)

是艺文往来、诗词唱和、考辨真伪源流等,信笺样式也越发讲究,将写信的仪式感发挥到极致……

当这些流传至今,成为珍贵的文物、研究资料,成为我们解读晚清的另一种方式:100 件珍贵展品里,既有名人手写信札记录的社会剧变,也有文人专属的花笺美学、文房雅物。不用死啃历史课本,走进锡博,近距离直面“私人私信”, get晚清文人的治生日常、艺文交往,甚至连他们怎么寄信的细节都能看到!

“晚清的另一种打开方式——无锡博物院藏士人信札展”将于近日开展,欢迎走进无锡博物院,走入那段风云激荡的过往,回望大时代远去的滚滚烟尘……