在线微课|金秋季∙稻满仓

亲爱的小朋友,你知道餐桌上的每一粒米饭是怎么来的吗?它可不是从工厂里突然变出来的,每一粒米在来到我们碗里之前,都经历过一段漫长的旅程,故事就开始于一片广阔的田野。

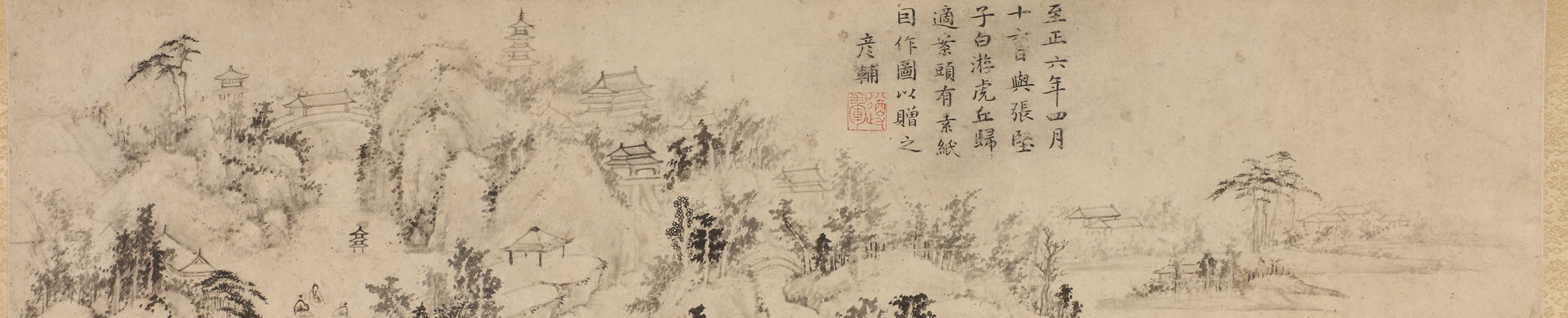

元人 嘉禾图轴(局部) 台北故宫博物院藏

稻谷怎么变成米饭?

1.秧田里的小种子

每粒米饭,最初都是金黄的稻谷种子。春天,农民伯伯把种子撒进软乎乎的秧田,种子喝足水、晒够太阳,长出白根和绿芽,变成秧苗。

2.搬家到水田

等秧苗长到小手指高,就要“搬家”啦!农民伯伯把秧苗从秧田拔出来,一棵一棵插进水田,这叫“插秧”。水田像镜子,秧苗排着队,在风里轻轻晃。

3.开花结果变金黄

秧苗在水田里吸收养分,慢慢长高。夏天,稻秆顶端长出小穗,开出小白花。花谢后结出绿色小颗粒,阳光把它们养得饱满,颜色从绿变成金黄,稻田就成了金色的海洋。

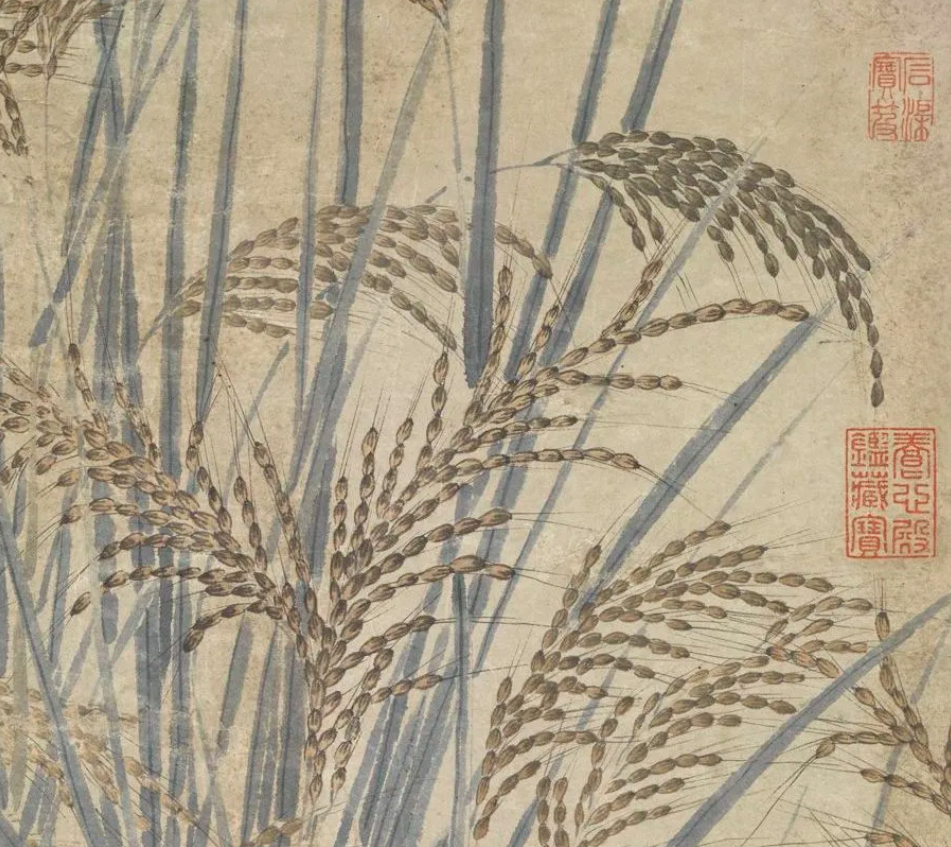

清 胤禛 耕织图册 收刈页 故宫博物院藏

4. 稻谷变大米

农民伯伯收割稻谷后,稻谷还穿着“三层衣”:外层硬壳不能吃,中间米糠有营养但粗糙,最里面的胚乳才是能吃的大米。稻谷经过碾米机脱掉“外衣”,变成白大米,再被运到超市、带回家,煮成香喷喷的米饭。

宋 钱选 分稻图(局部) 本幅选自台北故宫博物院藏“宋元集绘”册

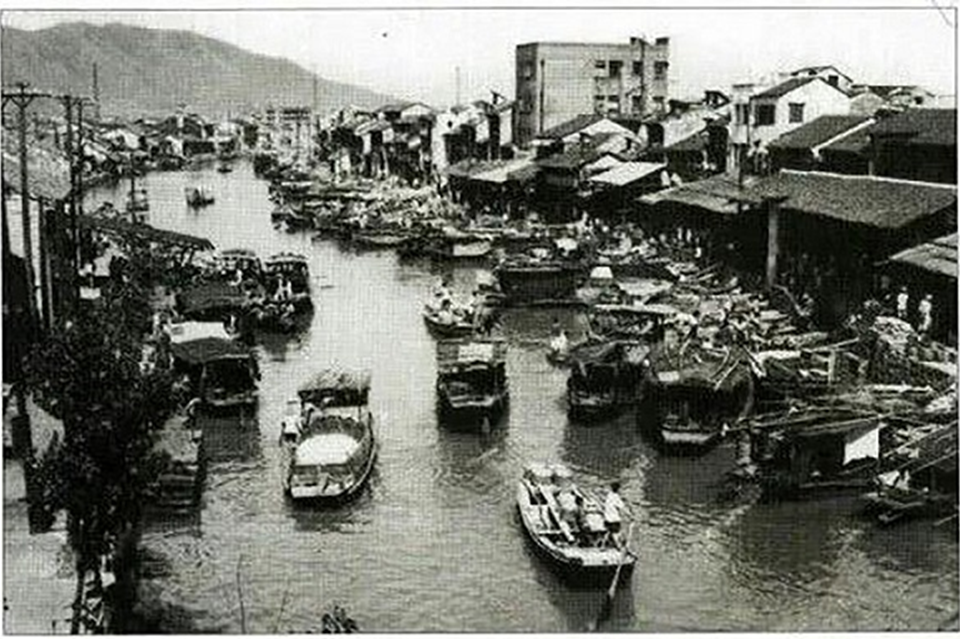

无锡米码头

无锡是名副其实的“鱼米之乡”,这里出产的大米因江南水土的滋养而晶莹饱满、软糯香甜。明朝万历年间,无锡大米已是名满天下的“明星产品”,当时,人们把无锡米和苏杭丝绸、扬州的盐等相并列在“全国顶级特产清单”中,其地位可见一斑。

也正因如此,大量的无锡米被运往京城与全国各地,导致本地所产反而不够吃了。这该怎么办?

别担心,聪明的商人们从外省调来米粮,源源不断地运至无锡。而京杭大运河这条古代的“水上高速公路”正好穿城而过,得天独厚的地理位置,让南来北往的货物在此交汇。无锡,就这样从一个产粮中心,升级为全国闻名的粮食交易枢纽——“米码头”的美名便由此传开。

到了清朝,尤其在雍正、乾隆皇帝时期,无锡米市达到了空前的繁荣。安徽、河南的米商在此云集,江浙一带的买家也驾船前来采购,米市上人来人往,热闹极了!

现代 蔡光甫 无锡古运河米市图轴

无锡米码头,它不仅是物质的集散地,更塑造了这座城市开放、务实、连接四方的品格。如今,当我们穿行于无锡的繁华街市,那昔日米市的帆影虽已远去,但那份“食为天,商为脉”的精神传承,却如同这碗中的米饭一般,滋养着一代又一代无锡人,走向更加丰饶的未来。

(图源网络,权侵删)

参考文献:

《广志绎》明代 王士性

《探寻一粒米的丰收旅程》张孜怡

《无锡运河码头遗存的历史追溯与活化利用》叶设玲

《大米的由来》崔蕊霞、马宁泊