明朝“顶流壶神”时大彬:400年前的紫砂界卷王,至今无人超越!

如果紫砂圈有“历史名人顶流榜”,时大彬绝对是断层C位——他凭一己之力,把紫砂壶从“大肚能容茶缸子”升级为“文人雅玩天花板”!

从“日用品”到“艺术品”的华丽转身

改“大壶”为“小壶”

首创“徒手制壶”技法

想当年明朝万历年间,大家喝茶还流行“大碗畅饮”,紫砂壶长得跟大号酒壶似的,笨重又没格调。年轻的时大彬一看:“这不行!喝茶得有仪式感啊!” 直接掀了传统的桌子,反手搞起“迷你革命”——把壶身缩小,做出能握在掌心的小壶,还摒弃传统模具,首创“打身筒”“泥片镶接”工艺,靠手工拍打塑形,让壶壁薄如纸却坚如玉,烧成后有一层亚光宝气,壶拿在手里不压手,摆着还像件艺术品。这种技法至今仍是紫砂制壶的核心精髓。

“紫砂全盛时期的开创者”

定义紫砂美学

“千壶易得,大彬难求”

时大彬创新的脚步从未停止,跨界联合人家早玩上了!别人做壶只顾着实用,他偏要拉上文人墨客一起“搞事情”——和陈继儒这些大文豪聊天喝茶,听他们聊诗词歌赋,转头就把书法、绘画、篆刻全刻进壶里。从“运刀成字”的刻款技艺到与名士共研壶型的雅事,都让他的作品成为明清文人追捧的“文化符号”!你想想,一把小壶上,既有温润的紫砂质感,又有文人的笔墨情趣,喝茶都变成“沉浸式文化体验”,这不火谁火?

最让人佩服的是他的“内卷精神”:成名后别人都忙着复刻赚钱,他却喊出“千奇万状信手出”,每把壶都不重样!从圆润的“三足壶”到挺拔的“提梁壶”,从简洁的素面壶到带花纹的装饰壶,你能想到的紫砂样式,他要么首创,要么做到极致。难怪后人说“千壶千面,无一款雷同”,“匠人匠心”不只是口头说说。

时大彬的出现可以说正式宣告紫砂壶的全盛时期到来,世人称其紫砂壶艺术风格“不务妍媚而朴雅坚栗”,不仅在于革新工艺,更在于他用一把把壶定义了“紫砂美学”——没有繁复花纹,却靠线条、比例、意境封神。目前明代墓葬、遗迹出土时大彬紫砂壶共7件,在无锡博物院“紫玉金砂——历代紫砂名器鉴赏”展中,就一次性展出2件:时大彬制柿蒂纹三足紫砂壶、时大彬制椭圆紫砂提梁壶,堪称“举世有双”!

“举世有双”

时大彬经典壶型图鉴

读懂400年前的紫砂顶流

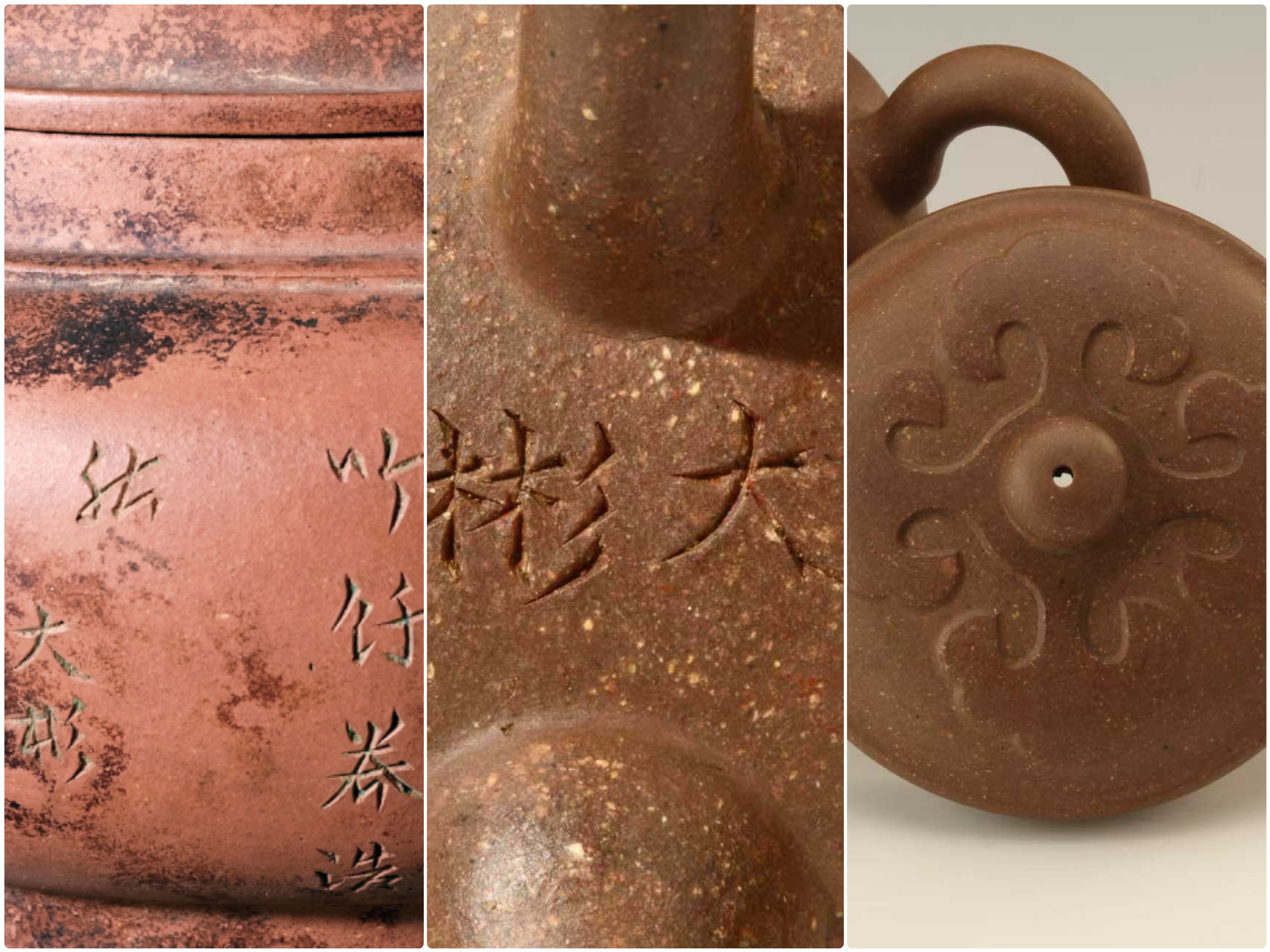

明 时大彬制柿蒂纹三足紫砂壶

高11.3cm 口径8.4cm 底径4.5cm

无锡锡山区文体局藏

这把出自明末华师伊墓的三足紫砂壶,堪称时大彬晚期的“封神之作”。通长仅11.3厘米,握在掌心大小刚好,完美诠释了他“小壶革新”的理念。壶身呈温润的朱肝色,砂质坚凝,颗粒明显,砂质上乘,火候准确,做工无懈可击,可以说是目前出土及传世大彬壶中最趋于完美的一件。

三弯嘴弧度流畅,圆珠钮小巧精致,底部的三乳足稳稳撑起壶身,更绝的是把下阴刻的“大彬”楷款,字迹秀逸,毫无匠气。

墓主华师伊即荡口“华太师”华察之孙,其墓志铭称其为“太学涵莪华公”,古人把此壶当“贴身雅器”陪葬,足见对其的珍视。

明 时大彬制椭圆紫砂提梁壶

高15.3 cm 口径5.1×6.8 cm 底径5.2×6.8 cm

延安宝塔区文物保护中心藏

这把来自陕北杨如桂墓的提梁壶,见证了时大彬作品的“全国影响力”,不止是“江南雅玩”,更是明末全国流行的“文化潮品”,历史意义远超其他壶型。同时,这款提梁壶也是时大彬“跨界脑洞”的体现——当时北方人喝茶喜欢“端壶畅饮”,小壶把不方便,他就设计了“提梁”,既符合北方饮茶习惯,又保留江南文人的审美,堪称“南北审美的完美适配”。

再看这件紫砂壶本身,椭圆壶身搭配弧形提梁,线条自然舒展,壶腹刻着“吟竹(或释为‘馀’)养浩然 大彬”七字行草书,既有文人风骨又显工艺精湛。这把壶的出土打破了“紫砂只流行于江南”的认知,印证了明末时大彬的壶艺已成为跨地域的文化风尚,也让无锡与延安的千年文化联结有了实物佐证。

400多年过去了,现在紫砂圈还在学他的技法,藏家们挤破头抢他的真迹,一把壶能拍出天价。只能说,真正的大师从不会被时代淘汰,反而会成为永远的“行业标杆”!

展览信息

展览名称:紫玉金砂——历代紫砂名器鉴赏

展览时间:2025年10月1日-2026年2月底

展览地点:无锡博物院西区三层紫砂厅

门票:免票免预约(团队参观请提前电话预约:85727500 / 85727600)