在线微课|繁华印迹·粮储遗风②

内核:成熟的市场运作体系

无锡米市能超越芜湖、九江、长沙,成为 “四大米市之首”,不仅靠规模,更靠一套成熟的经营体系 ,这正是其长盛不衰的核心密码。

1.精细分工

无锡粮行的分工之细,在全国堪称罕见。它们被明确划分为“乡货行”与“客货行”,两者经营范围泾渭分明。另有一种特殊的“开户头行”,专门代理大型面粉厂的原料采购。清末民初涌现出“四庭柱一正梁”——元大米行、信昌源、永大生、张宝泰四家粮行,与隆茂米行并驾齐驱,共同支撑起无锡米市的繁荣。

2.茶会交易

“茶会交易”是无锡米市最具特色的场景。每日清晨,北塘的蓉湖楼等茶馆中茶香缭绕、人声鼎沸,粮商、船主、堆栈老板齐聚于此,在茶香中完成交易。交易流程规范中暗藏玄机,精妙之处在于利益平衡术。行情波动时,灵活运用“暗佣”“贴称”等方式巧妙调整,既保障自身收益,又维系客商长期关系。

3.金融与产业链

米市的繁荣,离不开堆栈业与金融业的共同保驾护航。清末民初,无锡粮食堆栈由10余家迅速增至近30家,仓容量高达150余万石。这些堆栈不仅提供仓储与加工服务,还兼具了“粮食银行”的功能:凭存粮抵押放款、吸收存款及银行拆借赚取息差。银钱业则精准对接季节性资金需求。与此同时,麻袋、笆斗、船具等配套行业同步兴起,共同构筑起“粮食交易—加工—储存—金融—配套”的完整产业链。

4.规范自律的组织

清光绪六年,无锡粮商联合创立了”积余堂”——中国最早的粮食同业组织之一。它不仅扮演着解决纠纷的”仲裁机构”角色,还制定了一套具有强制力的交易规范,同时又是慈善福利机构。光绪二十七年(1901年),积余堂还创办了私塾,免费招收粮商子弟(今无锡积余实验学校的前身),彰显了”取财有道”的儒商文化。

民国时期“积余堂”旧址

民国时期“积余堂”旧址

辐射:“米业兴则百业盛” 的城市蝶变

无锡米市的影响早已超越粮食本身,它像一颗种子,催生了城市工商业的全面繁荣,塑造了无锡的城市品格。

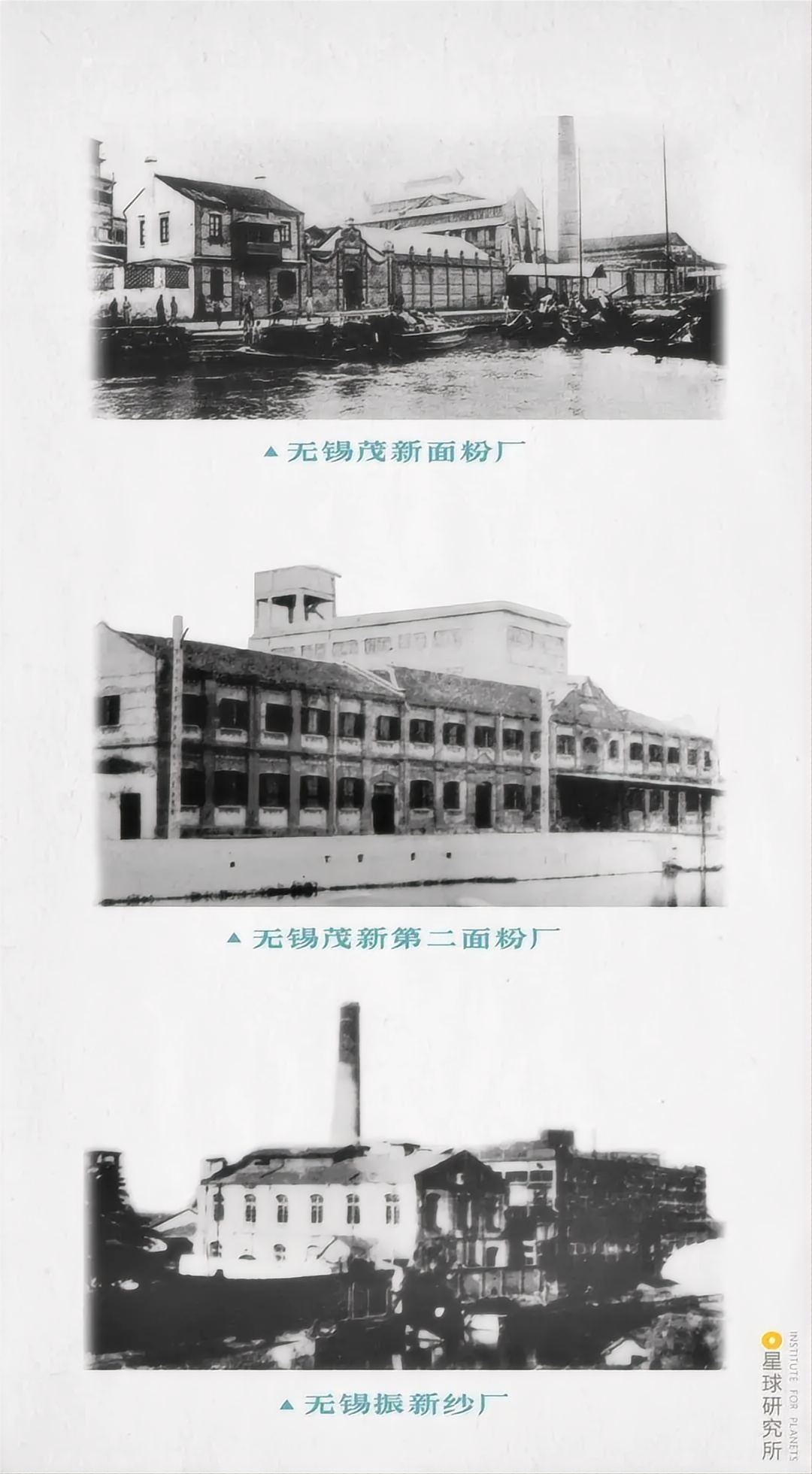

1.民族工商业崛起

”米码头”孕育了”面粉大王”与”纺织大王”。1902年,荣氏兄弟创立了茂新面粉厂,迅速扩张至11家工厂,问鼎全国面粉行业。粮商蔡缄三、唐保谦等跨足新领域,兴建纱厂,构建了”粮—粉—纺”产业链。至民国时期,无锡跻身全国五大碾米中心,粮食加工业占全市工业总产值的三成以上。

2.“四大码头” 城市格局

米市的繁荣带动了“布码头”“丝码头”“钱码头”的兴起。旺盛的金融需求促使无锡钱庄数量超越苏州、常州;运输麻袋的需求推动了棉纺织业发展;米市积累的财富又为丝绸等奢侈品贸易提供了充足的资金支持。至清末民初,无锡已从水乡小城跃升为“小上海”,成为江南工商业核心城市之一。

追溯无锡米市的千年历程,它的崛起,是地理优势的馈赠,是时代需求的成就,更是商业智慧的结晶。“四大米市之首” 的称号,不仅是一份荣誉,更是无锡人用诚信与创新书写的壮丽史诗。 今天,漫步于古运河之畔,仿佛仍能听到昔日粮船悠扬的号子声,那是无锡作为 “天下粮仓” 的永恒回响,更是这座城市生生不息的生命之源。

(图源网络,权侵删)

参考文献:

《历史照亮未来——全国四大米市之首“无锡米市”钩沉 》 —— 梁溪区档案史志馆

《运河与漕粮繁荣了“无锡米市”》 —— 周炎运