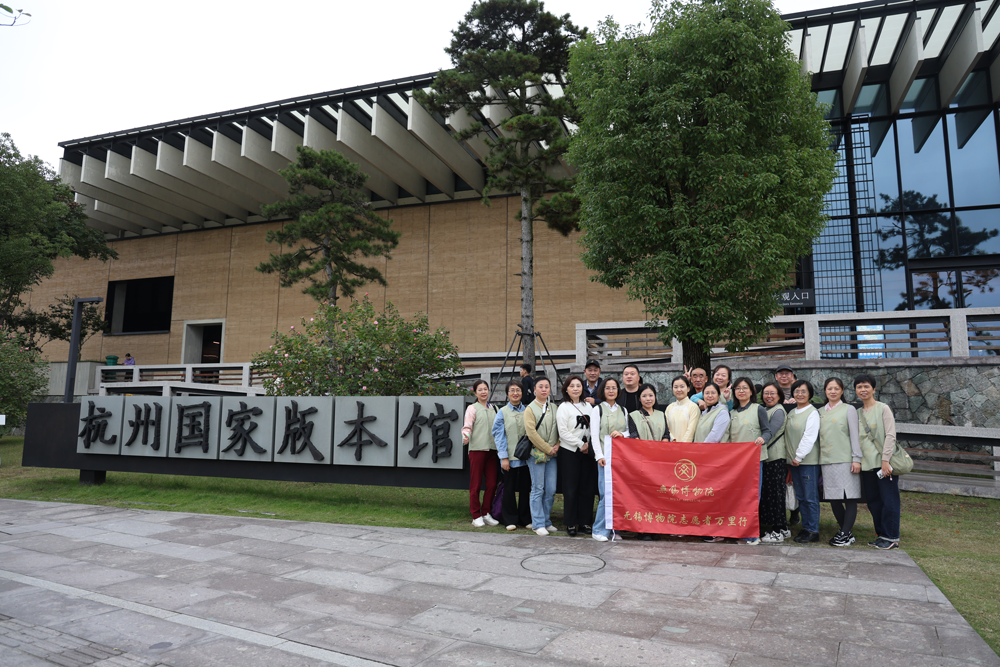

吴越文脉的千年和弦——无锡博物院志愿者“万里行”杭城行记

时间: 2025年11月14日 浏览次数:578

十一月的江南,桂香浮动,秋水如诗。无锡博物院2023-2024年度优秀志愿者一行,沿着京杭大运河的粼粼水色,开启了一场穿梭千年的文化寻访。这不仅是一次学习交流,更是一次吴越文明根脉的温情对望。从中国丝绸博物馆的经纬锦绣,到浙江省博物馆的青瓷雅韵,再到国家版本馆的典册琳琅,三座文化殿堂,如一幅徐徐铺展的《富春山居图》,在吴越山水之间,勾勒出文明绵延不绝的画卷。

丝路同织:一蚕一桑总关情

走进中国丝绸博物馆,穹顶如茧,光影如织。志愿者们漫步于“锦程”展厅,看丝路遗珍静默陈列,经纬之间,尽显东西文明的交汇融合。“天蚕灵机”展厅里,各式织机依次排开,从原始腰机到繁复花楼,无声讲述着织造技艺的千年跋涉。

最动人的,莫过于“汉机织汉锦”的复原场景。在精心复原的汉代织机旁,工作人员手中梭影往复,仿佛汉代工匠正于眼前织就冰纨绮绣。那一刻,丝绸不再是展品,而是可以触摸的温度与时光。

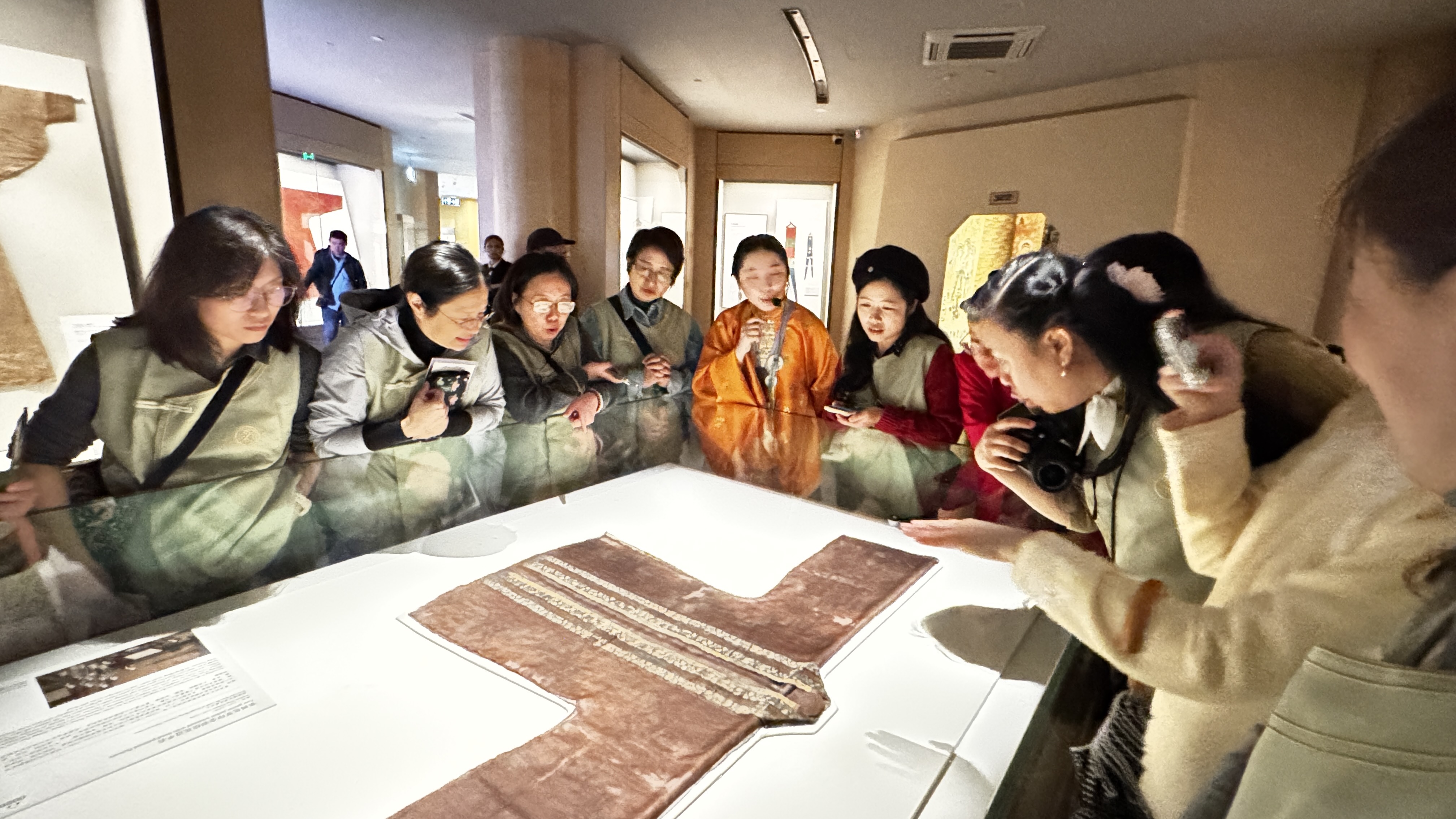

这份丝帛情缘,牵起无锡与杭州的共同记忆。中国丝绸博物馆藏有的元代春水秋山纹样织物,细腻描绘出山林、水禽的灵动景致,纹样疏密有致,色彩清雅柔和;而无锡博物院珍藏亦藏有元春水玉带扣,同样以春水题材为核心,水禽捕猎的场景栩栩如生。两者虽一为丝织一为玉器,材质有别,却心意相通。

养蚕文化的共鸣也添温情。蚕桑馆内的蚕猫形象静立展柜,让人不禁想起无锡惠山泥人中那些憨态可掬的“蚕猫”——它们虽不语,却承载着同样的乡土情感与生产智慧。

桑、蚕、丝串联起两地共同的生活记忆,织就“丝绸之府”与“布码头”之间不曾断离的文化纽带。

青瓷共源:文明根脉两相望

步入浙江省博物馆之江馆,“浙江一万年”通史展如一条时光之河,志愿者们跟随浙博的讲解志愿者,追溯了上山文化的稻作起源、崧泽文化的社群分化,直至良渚文明的辉煌巅峰。镇馆之宝“玉琮王”让人移不开眼,神人兽面纹刻画精微,辉映着五千年前信仰的光芒。

浙博系统呈现的史前文化谱系,与锡博的史前文物陈列一脉相承——马家浜的陶釜、崧泽的玉璜,勾勒出环太湖地区共有的文化基因。无锡高城墩遗址,作为良渚时期第二大高台墓地,其礼制格局与玉器体系,与良渚核心区一脉相承,见证着吴越在新石器时代晚期的文化一体。

历史的车轮驶入青铜时代,吴越之地既有烽火争霸,更有文明共融。浙博的者旨於睗剑与锡博的吴王僚剑,虽分属吴越两国,却同样采用复合金属铸剑工艺,凝聚着“吴越出宝剑”的共通智慧。及至三千越甲吞吴,文化并未割裂,反而走向融合——浙博展出的战国青瓷乐器,与无锡鸿山越墓所出形制相类,它们共同构建出越国“礼乐相和”的文化体系。

千年争战,已化云烟。今日杭州与无锡,馆藏遥相呼应,一如西湖与太湖,水色各异,却映照同一片文明的天光。

典籍共守:文脉流传见精神

杭州国家版本馆(文润阁)是此行的点睛之笔。建筑依山就势,白墙如纸,黛瓦如墨,玉琮元素隐约其间,宋韵今风,浑然一体。志愿者们穿行于南园亭台,步入主书房,迎面是十余米高的书墙,万册叠叠,如文明的山峦静默矗立。那一瞬,所有人都被这浩瀚与庄严深深触动。

站在这版本之海中,大家谈起无锡也曾书香绵延。尤袤的“遂初堂”、安国的“桂坡馆”、薛福成的“传经楼”,虽规模不敌文润阁,却同样以私家之力,守护过江南文脉的点点星火。

吴越同舟,文脉长流

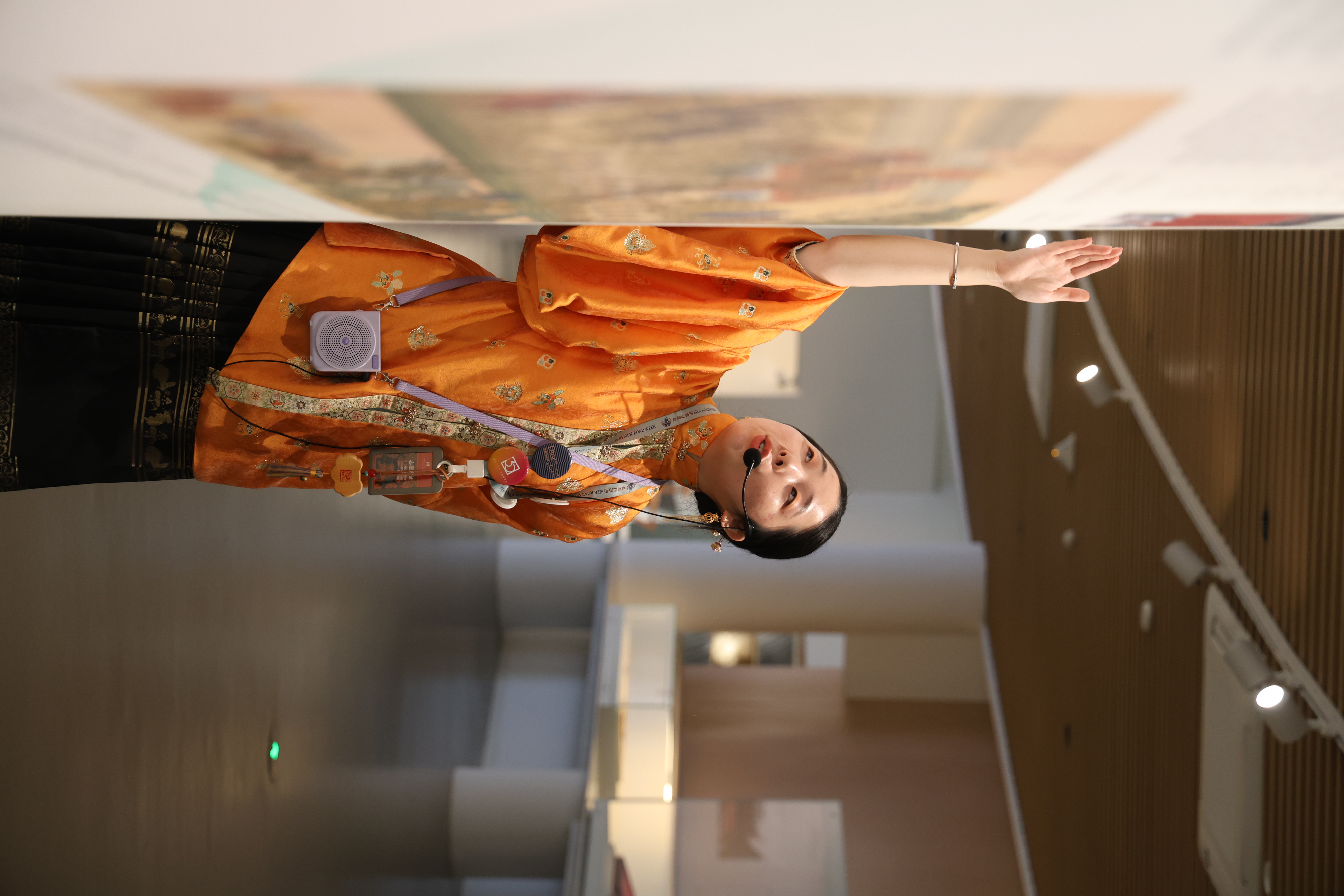

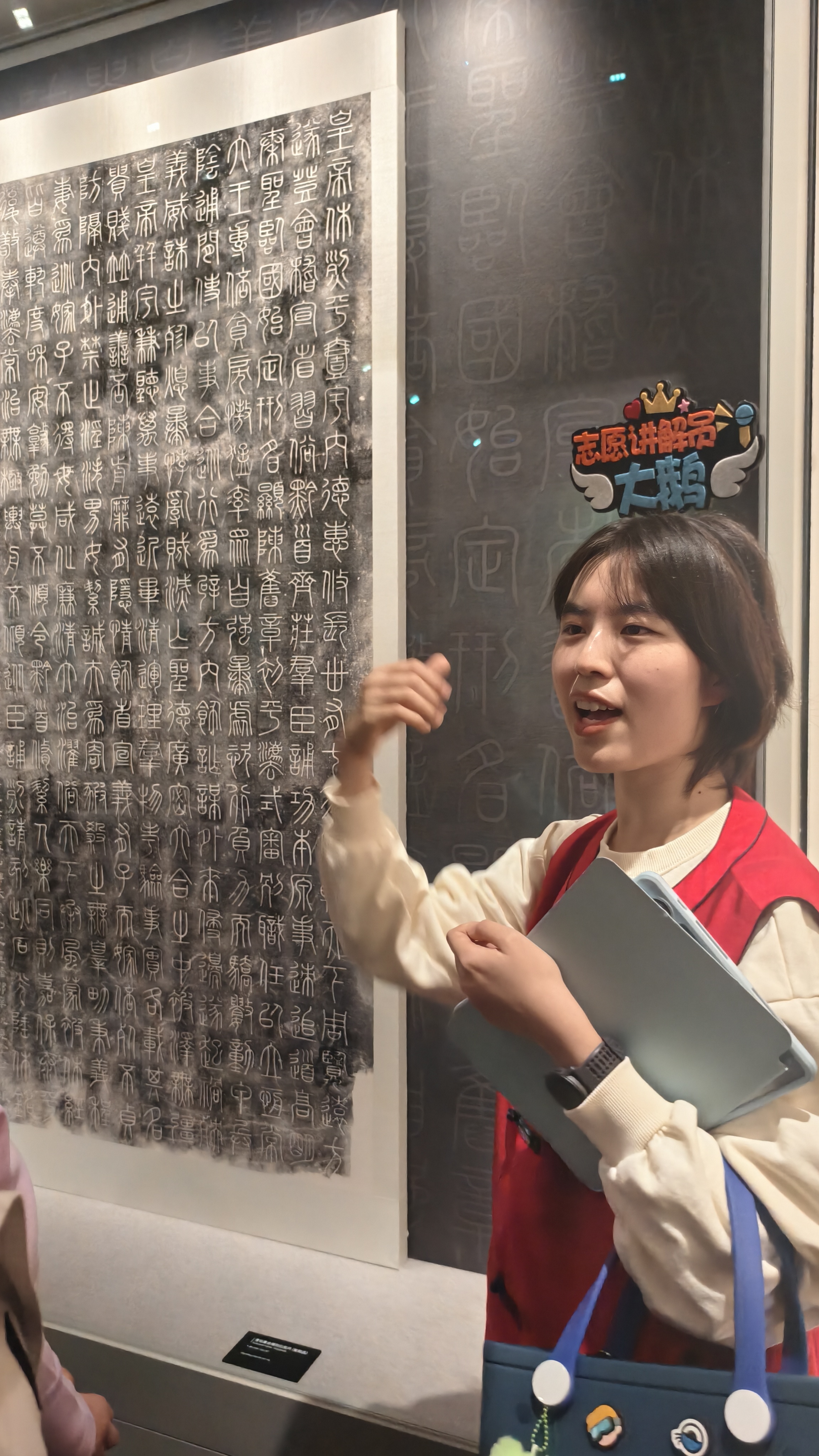

此次杭城之行意蕴悠长,锡博志愿者们收获的远不止于知识,更在行走间深化了对吴越文化“共生共荣”的领悟。在丝博,志愿者许老师身着汉服,从一身衣裳讲出千年丝事;在浙博,“大鹅”老师以清晰的逻辑与丰富的道具,让文物真正“开口说话”。这些生动的讲述,技巧的运用,不仅传递知识,更点燃了文化传承的热情。我们更有幸与浙博资深志愿者浦德松和宋博伯深入交流,在经验分享中碰撞思想、互学互鉴。

从丝绸的温柔,到青瓷的清越,到典籍的沉静,无锡与杭州,始终在吴越文化的长河中相望相守。我们不只是历史的过客,更是未来的续写者——这一场跨越城市的行走,终将让古老的和弦,在今天继续回响。